아이가 한국에 세달 가량 들어가 있다. 세달은 짧지 않은 시간이다. 그래서 한국말도 가르킬 겸 유치원에 보내기로 했다. 세달 등록을 받는 데가 거의 없었는데, 찾아보니 집앞에 한 곳 있었다. 한영 병용 유치원이라 좀 비쌌지만 아이를 집에 두기만 하면 심심해 할테다.

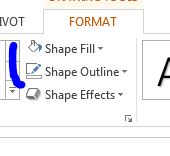

한국식과 미국식??

한달 가량 유치원에 다녔다. 아이가 몹시 즐거워 한다. 자리가 있는 반이 한살 어린 6세 반이었다. 한살 어린 동생들 사이에서 왕언니 노릇하는 게 좋은가 보다.

언제나처럼 수다스러운 아이는 매일 유치원 소식을 전해준다. 어제도 침대에 나란히 누워서 이런저런 이야기를 했다.

“유치원이 재미있어? 미국하고 뭐가 달라?” “뭐~ 재미있지. 근데 가끔 선생님이 무서울 때가 있어.” “어떻게 무서운데?” “선생님이 화나면 진짜 무서워~ 엄마보다 무섭다니까. 무서운 표정을 짓고서 말을 지~인~짜 빨리해.” “그럼 (빠른 톤을 흉내내면서) 이리 앉으세요. 그렇게 하면 안돼요. 뭐 이런식으로?” “그것 보다 더더 빨리.” “(눈을 부릅뜨고서 좀더 빠르게) 빨리 앉아요. 뭐 이렇게?” “조금 비슷하네.”

“너두 가끔 혼나?” “아니 나 말고 다른 애들한테. 말을 잘 안듣더라구.” “그치만, 미국도 선생님들이 혼낼 때는 무섭잖아. Ms. Libby도 ‘Don’t do that. Sit down here.’ 뭐… 이렇게 말하지 않아?” “뭐 그렇긴 하지만, 미국에서는 선생님이 그렇게 무섭지는 않아.”

(image source: flickr)

아이가 잠이 들고, 아내와 잠깐 이야기를 나누었다.

“아까 아이랑 얘기 하는 것 들었지?” “응” “내가 보기엔 한국 애들이 좀더 버릇이 없어서 그런 것 같기도 하구. 어버이날 학부모 참관수업 갔을때 보니까 좋게 말해서는 아이들을 통제하기가 거의 불가능하더라구.” “그것도 애들 나름이지. 미국도 다루기 힘든 애들은 힘들잖아.” “그렇긴 하지만… 한국 6세반이랑 동급인 pre-K* 다니는 애들은 순진했던 것 같은데. ” “그렇긴 하네.” “미국 교육이 좀더 자립심을 키우는 방식이고, 미국 부모들이 더 엄하기 때문에 그런게 아닐까?” “그건 case by case지. 으이구, 우리 자식이나 잘 키우지 별 걱정이야.”

그렇긴 하네. 별 걱정이다.

(*미국은 만 5세는 kindergarten, 만 4세는 pre-K을 다닌다. kindergarten 부터 의무교육 과정이다.)

된장 발음 영어

딸아이는 발음에 좀 민감한 편이다. 가끔 나오는 내 된장 발음이 거슬리는 지 교정해주기도 한다. 좀더 어릴 때는 다른 사람들 영어 발음에 참견을 할 때도 있었다. 발음 교정은 상대의 기분을 상하게 할 수 있으니, 가족 말고는 하지 말라고 아이에게 가르쳤다. 다행히 지금은 남의 발음을 교정 하려 들지 않는다.

아이 유치원이 한영 병용 유치원이라, 한국 선생님도 영어를 쓴다. (원어민 선생님도 따로 있긴 하다.) 그런데 아이가 한국 선생님의 영어 발음이 거슬렸나보다. 슬쩍 선생님에게 가서 자기한테는 영어를 안써도 된다고 했단다. 선생님 입장에서, 영어권에서 온 딸아이가 호응을 잘 해주어야 영어수업하기가 수월할 텐데, 오히려 딸아이는 한국어 쓰기를 더 좋아하니 그것도 문제이긴 하다.

+ 덧: 지난 주에 써둔 글을 정리해서 오늘 포스팅했음.