대법관 인준 청문회 감상 포스팅 이어서

캐버노 대법관 지명자 (1965-)

Rod Rosenstein (1965- )

source: 이코노미스트지 해당 기사

9/11은 뉴요커에게 어떤 식으로든 트라우마를 남겼다. 당시 뉴욕에서 학교를 다녔던 아내는 아직도 기분이 안좋은 날이면 테러꿈을 꾼다. 하루는 탄저균이 전세계에 퍼지기도 하고 다른 날은 그날처럼 다수의 비행기가 추락하기도 한다. 꿈속에서는 항상 먼지가 자욱했고 매퀘한 냄새가 가득했다고 했다. 다행히도 지금은 빈도수가 많이 줄었다.

오늘 읽은 기사는 당시 잿더미에서 시신을 수습했던 경찰의 이야기다. 뉴욕 경찰 Douglas Greenwood는 40일간 시신 수습 작업에 투입됐었다. 이후 PTSD에 시달린다. 그는 26년을 일하던 NYPD를 떠난다.

After 9/11, a Police Captain Wanted to Change His Life. He Opened a Pizza Place (NYT, 9월 10일자)

이탈리아계인 그는 할머니가 피자도우를 만들던 모습을 기억하고, 피자를 만들면서 아픔을 잊는다. 뉴욕코너의 조그만 공간에서 나름 자리를 잡기도 했다. 안타깝게도 작년 겨울 Douglas는 스스로 목숨을 끊었다.

그 피자집은 지금 70먹은 Doug의 형과 같이 일하던 주방장 둘이서 운영하고 있다. 올 가을 확장을 해, 조그맣게나마 앉을 공간도 생길 예정이라고 한다. 그건 Doug의 소원이기도 했고.

출처: http://scoutmob.com/new-york

.

이번주 뉴요커 커버. 제목은 ‘Looking up’ 이다. (왼쪽 그림)

6년전 뉴요커 커버(오른쪽 그림)는 등교하는 여자아이를 실었다. 등교 길에서 애처롭게 엄마를 뒤돌아보던 어린아이가 6년만에 훌쩍 컸다. 올려다 보는 엄마에게 그 아이는 여전히 물가에 내어놓은 자식이다.

+덧: 작가의 말 링크.

Just wow.

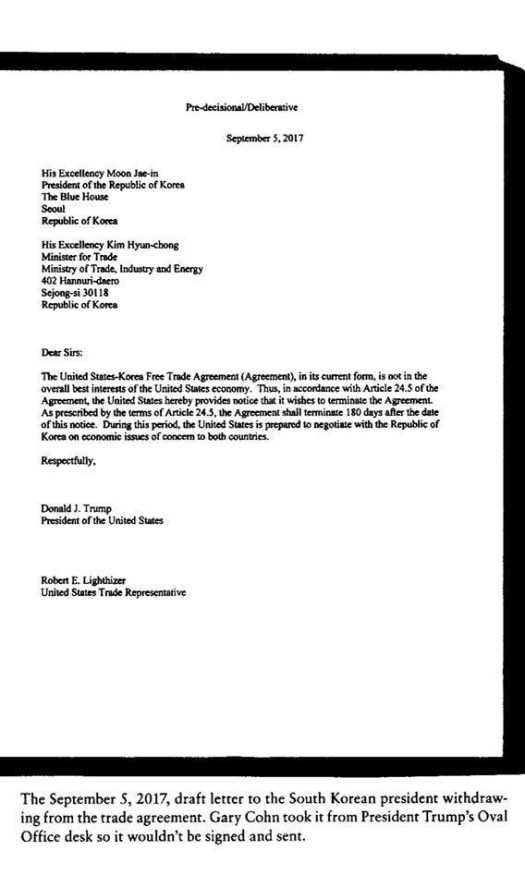

게리콘이 트럼프가 사인하기 직전에 책상에서 빼돌렸다는 한미FTA 폐기 공지 서한. 진본인지는 모르겠으나 무슨 정치 드라마를 보는 기분. 음모론 식의 이야기나 가쉽은 보통 거르는 편인데, 점점 믿지 않기가 힘들어진다. 워터게이트를 터뜨렸던, 탐사보도 저널리즘의 선구자 밥 우드워드의 신간에 포함된 내용이라고.

빼돌린 이야기 자체보다 황당했던건 이 편지가 없어졌다는 걸 ‘그분’이 눈치도 못 챘다는 것. 복잡한 미국 속내니 국제 정치 분석이니 하는게 참 허망하다.

요즘 공유 e-scooter가 핫하다. 배터리가 싸지고 GPS 기술이 일반화 되면서 생긴 새로운 스타트업. 주로는 우버/리프트에 계시던 분들이 나와서 창업하는 것 같다.

.

e scooter (Bird)

.

그래서인지 사업을 확장하는 방식도 유사하다는 느낌을 받았다. 규제에 별 신경안쓰고 일단 시작한 다음에 논란과 buzz가 따르고 이후에 규제가 논의됨.

.

전기 공유 스쿠터가 많이 보급(?)된 샌프란 쪽에서는 그만큼 논란도 큰가보다. 조금 부정적인 bias가 있는 것 같지만 최근에 본 관련 동영상도 공유.

오늘자 뉴스는 존 매케인 상원 의원이 1년이 조금 넘게 해오던 뇌종양 치료를 중단하기로 했다고 전한다.

Sen. John McCain to discontinue medical treatment, family says (USA Today, 8월 24일자)

한때 대통령 후보까지 올랐었다. 생의 마지막에서는 그는 트럼프와 여러 이슈에서 삐걱였다. 기억나는 건, 오마마케어 폐지에 극적인 반대표를 던지던 순간. 나토에 대한 적극 지지. 트럼프 정부의 친러시아 분위기에 강한 우려 표명. 같은 모습이다.

지난주에 뉴요커지는 이미 매케인에 대한 짧은 논평을 하면서 부고아닌 부고를 올렸다. 뉴요커는 그를 두고서 end of romantic conservatism 이라고 평했다. 2018년 지금 시점 미국 공화당에서 그의 노선은 좀 올드하다는 느낌을 준다. 그만큼 세상이 많이 변했다.

John McCain and the End of Romantic Conservatism (8월 18일자 뉴요커)

스러지는 한 노인을 보면서 왠지 애잔하다. 그의 정치적 노선에 동의해서도 아니고, 옛날이 좋았다고 노래하는 것도 아니다. 아마도 내가 그만큼 물렁한 사람이어서 그럴 지도 모르고, 아니면 늙어감/사라짐이 좀더 공감되는 벌써 그런 연배가 되어서 일지도 모르겠다.

존 매케인 (1936 – )