Dover Beach by Matthew Arnold

Empire of Cotton 이어서.

18세기 후반 맨체스터는 혁신의 심장부였다. 지금의 실리콘밸리와 비견할 만한 기술혁신이 이뤄진 곳이 당시 맨체스터와 그 일대 랭커셔 지방이다. 18세기 가장 핫했던 테크 산업은 섬유업. 그시절 랭커셔 지방에는 역사상 처음으로 공장이란게 세워졌고, 시골이 도시로 변했으며, 수만명의 사람들이 농장에서 공장으로 이동했다.

무엇보다 생산성이 비약적으로 증가한다. 첫번째 혁신은 1733년 weaving 제직 공정에서 시작한다. John Kay가 flying shuttle이라는 목재 제직기 (실을 짜는 일종의 베틀)를 발명한다. 지금 기준으로는 상당히 단순한 기계였지만 한번 작업으로 양쪽에서 천을 짜주기 때문에 생산성이 2배로 향상된다.

제직공정 생산성이 향상되자 바로 앞공정인 spinning 방적공정에 부하가 걸린다. 짧은 뭉치를 긴 실로 만드는 방적 공정에서 혁신이 일어난 건 1760년대. James Hargreaves 하그리브스가 spinning jenny를 발명한다. 실뭉치를 앞뒤로 늘려서 실을 자아내는 spinning jenny는 방적공정 생산성을 세배로 늘린다. 1769년 Richard Arkwright 아크라이트는 이 방적기를 수차에 연결해 수력방적기를 개발하고, 1779년 Samuel Crompton 크롬프턴은 spinning jenny와 수차를 합하여 mule 뮬 발적기를 발명한다.

이제 다시금 후공정인 weaving 제직에 부하가 걸린다. 1785년 Edmund Cartwright 카트라이트가 제직기를 수차에 연결한 power loom을 개발하면서 제직공정이 방적공정의 생산성을 따라 잡게된다.

19세기 초 면직물 제조업은 산업화를 완성한다. 마지막 결정타로 면직물 제조업자들은 James Watt 와트가 1769년에 발명한 증기기관을 동력으로 활용하고, 이에 생산성은 다시한번 도약한다.

이제 영국의 면화산업은 인도의 면화산업에 확실한 비교우위를 갖게되었다. 당시 인도의 경우 100파운드의 원면을 방적하는데 5000시간이 필요했다. 영국은 1790년에 mule방적기를 활용해 이를 1000시간으로 줄였고, 1795년에 수차를 이용하면서 300시간. 1825년 Roberts의 자동 mule 방적기 발명으로 135시간으로 줄였다. 불과 몇십년 사이에 370배의 생산성 향상을 보였다.

(그림: 1835년 랭카셔 – 뮬 방적기)

생산성의 급격한 향상은 면직물 가격의 하락을 가져온다. 1795년부터 1811년 사이에 면직물 가격은 반값으로 떨어진다. 이제 품질/가격 면에서 인도산은 영국산과 견줄수 없게 되고 인도 면제품은 서서히 퇴출되기 시작한다.

반면 영국 경제는 호황을 누린다. 산업혁명 시기 영국의 면섬유산업은 소자본으로도 큰 수익을 보장하는 대박 아이템이었다. ROI를 보자. 당시 대표적인 면제조 회사였던 Cardwell & Birle 은 연평균 투자자본회수율이 13.1%, N. Dugdale이 24.8%, McConnel & Kennedy는 16%에 이른다. 더욱 놀라운 점은 이들의 사업확장이 외부의 자금 유입없이 이루어졌다는 것. 당시 공장주들은 Retained Profits 즉 이익잉여금을 재투자하면서 사업을 확장했다.

앞에서 언급한 McConnel & Kennedy의 예를 다시 들어보자. McConnel은 원래 방적기 제조업자였다. 그는 주문받은 방적기 2대의 대금을 지불 받지 못하게 되자 자신이 그 방적기로 대신 사업하기로 마음을 먹는다. 이에 Kennedy라는 투자자를 만나서 500파운드를 투자받는다. 1791년 그렇게 두개의 방적기로 시작한 사업이 1797년 7464개의 방적기를 돌리는 규모의 사업으로, 1810년에는 78972개의 방적기를 돌리는 사업으로 급성장한다. 당시 영국의 다른 면사 공장과 동일하게 이들도 사업을 retained profits 이익잉여금을 재투자하여 늘려갔고 1799년에서 1804년, 5년 동안 평균 26.5%의 수익을 보았다.

산업혁명 이야기는 이정도로 마무리 짓자. 오늘도 분량 조절에 실패했다. 왜 영국에서 산업혁명이 일어났는가도 좀더 이야기 하려했었는데 손가락이 슬슬 아파온다. (너무 딱딱한 숫자만 늘어놔서 읽는 사람도 벌써 질렸겠지… 오늘은 좀 망한 글인 듯.) 저자는 영국에서 산업혁명이 일어난 이유로 로버트 앨런 교수의 이론을 활용한다. (앨런 교수 주장은 ‘세계 경제사’라는 제목으로 한국에도 번역되어 소개되어 있다. 궁금한 분은 책을 사면된다.) 거칠게 요약하자면 앨런 교수는 영국의 높은 인건비가 기계화 산업화를 일으킨 주된 원인이 되었다고 말한다.

이에 대해서는 예전에 포스팅한 적이 있으므로 아래 링크 참조.

생산성과기술혁신 (2월 28일 포스트)

또 예전에 홍춘욱 박사님께서 세계 경제사의 해당 내용을 포스팅 한 적이 있다. 아래 링크 참조.

세계경제사 – 산업혁명 당시 영국의 임금이 상승하고 일자리가 늘어난이유는?

마지막으로 슘페터를 이야기하면서 마칠까 한다. 기술혁신 하면 슘페터 아닌가. 슘페터는 자본주의의 기적은 부를 민주화하는 데에 있다고 했다. 슘페터의 예를 인용한다. 자본가들이 세상에 어떤 기여를 했을까. 산업화가 되었다고 엘리자베스 1세 여왕이 비단 스타킹을 더 갖게 되는 건 아니다. (돈이 많다고 부자가 양말을 무한정 살리가 없지 않은가) 오히려 그로 인해 공장 여공들은 스타킹을 신을 수 있게 되었다. (싸고 질좋은 제품을 많이 만들면서.)

슘페터의 이야기에 딱 들어맞는 예가 면직물이다. 18세기 유럽 귀족들의 전유물이었던 면은 우리 삶의 일부분이 되었다. (이를 테면 당대 패션 리더였던 마리 앙투와네트는 muslin이라는 면직물 드레스를 즐겨 입었다고 한다. 아래 그림 참조) 옷뿐 아니라 살이 닿는 모든 부위는 면이 포함되어 있다고 보면 된다. 심지어 종이와 침대, 지폐에도 면이 포함되어 있다. 몇백년 전만해도 사치재이던 면직물은 이제 공기처럼 너무나도 흔해서 느끼지 못할 정도 이다.

(그림: 무슬린 드레스를 입은 마리 앙투와네트, 1783년)

흠… 내가 너무 자본주의 노예같은 이야기를 했나? 그치만 기술의 진보를 이야기 하면서 자본주의 예찬을 안하기도 어려운 일일테다. 다음번엔 좀 어두운 이야기, 그러니까 노예와 미국 남부의 목화 농장에 대해서 수다를 떨 생각이다.

이전 포스트 목차

18-19세기 영국 경제와 면화 산업을 공부하면서 문득 보리스 존슨의 말이 생각 났다. 보리스 존슨은 영국 현 외무장관 그리고 브렉시트를 주도했던 바로 그 양반이다.

연설의 일부를 발췌한다. 연설문 제목은 Beyond Breixt: a Global Britain 이다.

whether we like it or not we are not some bit part or spear carrier on the world stage. We are a protagonist—a global Britain running a truly global foreign policy – Boris Johnson (2016년 12월 2일 연설 중)

브렉시트는 고립주의에 뿌리를 두고 있다. 그러나 동시에 어떤 면에서는 영국 자유무역 전통에 기대고 있다. 이러한 모순이 어떻게 가능한가 싶지만, 정말 그렇다.

캘리코법 폐지와 곡물법 폐지를 기점으로 영국은 세계에 자유 무역의 가치를 전파했다. 그러니까 브렉시트 정신(?)의 일부는 과거 위대한 영국에의 향수에 기대고 있는데, 그 위대한 영국이 바로 자유무역의 수호자 였던 것이다.

갑갑하고 권위적인 EU와 유럽의 전통에서 벗어나서 세계에서 (주로는 과거 영연방 국가들과 함께) 영국의 가치를 펼치겠다는 이야기는 테레사 메이의 외교정책에서도 일관되게 드러나는 테마이다. 그리고 발췌한 연설에서 보리스 존슨은 영국이 세계 무대의 조연이 아니라 주연인 것이 숙명 같은 거라고 했다.

메이와 보리스 존슨은 영국의 위대한 역사와 전통, 과거 대영 제국의 일부였던 나라들에 흩어진 문화적 공통점, 특히 영어의 강력함. 그런 것들이 위대한 영국을 가능하게 해줄 거라고 주장한다.

글쎄다. 18-19세기에는 그 말이 맞았을 런지 모르겠다. 그때 역사를 보면 확실히 영국은 세계 무대의 주인공이었다. 다만 지금도 그런지는 잘 모르겠다.

링크: 보리스 존슨 연설문 전문

보리스 존슨과 테레사 메이 (사진 출처: the Independant)

인도 전문가 페친께서 캘리코법 포스팅을 보고서 댓글을 다셨는데, 답이 길어졌다. 따로 포스팅으로 옮겨둔다.

페친님은 동인도 회사가 인도를 본격적으로 식민지배한 시점이 영국이 면직물 수출을 늘린 시점과 일치한다는 점을 이야기하셨고 아래는 나의 답변이다.

—————-

좋은 말씀 감사합니다. 말씀하신 것 처럼 18세기 후반 부터 영국과 인도의 관계도 완전히 역전되는 모습을 보입니다.

면직물 산업만을 보더라도 이전까지는 인도산 면직물이 경쟁우위를 보였지만, 산업혁명에 힘입어, 영국산 면직물이 가격과 품질 면에서 서서히 인도산을 제치게 됩니다.

영국 동인도회사가 인도 면직물을 독점했기에 상당한 이점을 누립니다. 우선 영국인이 인도 면직물 제조 기술을 맘껏 베낄 수 있었고, 인도산 면직물을 세계 시장에 팔면서 개척한 루트를 영국이 그대로 활용할 수 있었습니다.

영국 면직물이 경쟁력을 얻으면서 인도 경제 (특히 영국 동인도 회사의 본거지 였던 뱅갈지역)는 완전 폭망합니다. 그 시점이 동인도 회사가 인도를 본격 식민통치하기 시작한 기점과 일치합니다.

한때 세계 면직물 시장을 주름잡았고 부를 키웠던 무굴 제국 면직물 산업은 급락하는데, 1747년에서 1797년 20년 사이에 인도산 면직물 가격은 반으로 떨어집니다. 뱅갈지역은 완전 거지가 되서 먹을 걸 걱정하는 정도가 되었지요. 지금의 방글라데시 수도인 다카가 면직물 생산의 중심지였습니다. 위키피디아에 따르면 한참 부유했을 때 다카는 세계 GDP의 29%를 차지할 정도 였습니다.

주황색으로 표시된 부분이 뱅골지역, 지금은 방글라데시와 인도로 나뉘어 있다.

.

18세기 후반 부터 동인도 회사는 인도를 면직물 수출 시장, 목화 공급처로 만들려는 시도를 꾸준히 했습니다. 면직물 산업이 성장하면서 안정적인 원재료 공급이 필요했거든요. 그런데 면직물 수출은 어느정도 성공했지만, 목화 생산지로서의 변화는 그다지 성공적이지 못했습니다. 이 이야기는 아마 다음 번 연재에서 이야기 할 텐데요. 조금만 말씀 드리면, 처음 목화 생산지로의 변신을 성공했던 곳은 캐리비안 쪽과 브라질었습니다. 최종적으로는 미국 남부 지역이 목화 시장을 장악합니다.

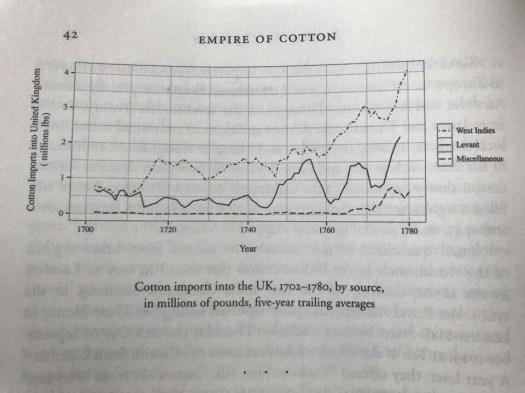

관련해서 18세기 영국 목화 수입 나라별 구분 차트도 올립니다. (아래 참조) 아시겠지만, west indies는 서인도 제도 그러니까 캐리비안이고 Levant는 지금의 시리아/이스라엘/요르단 쪽이죠. 당시는 오스만 제국의 일부 였을 꺼고요.

.

목차

Empire of Cotton 지난번에 이어서.

17세기 후반, 유럽에 인도산 면직물 캘리코가 소개된다. 가볍고 땀흡수도 잘되는 이 혁신적인 신소재에 유럽 귀족들은 열광한다.

그리고 어디서 많이 본 장면이 펼쳐진다. 마직물 (linen)과 양모 업자들은 반발한다. 국산품을 애용해야지 우리는 뭘 먹고 살라는 말이냐. 양치기, 농민, 섬유산업 수공업자들을 말려 죽일 셈이냐. 면직물을 들여온 동인도 회사 직원들은 테러의 대상이 된다.

동인도 회사가 설립된지 이십년도 되지 않아, 1621년 런던의 양모 상인들은 면직물 수입을 반대하며 시위를 벌인다. 1623년에는 국회에서 토론을 하는데, 면직물 수입을 ‘injurious to the national interest’ 국익에 해가 되는 일이라고 부른다. (이쯤에서 트럼프가 떠오르는 건 내가 요즘 뉴스를 너무 많이 본 탓일까.)

17-18세기 영국 정치에서 면직물 수입은 중요한 이슈였다. 정치인들은 보호무역을 선택했다. 1685년 영국정부는 동인도회사의 모든 수입품에 10% 관세를 매기기로 한다. 1690년 이를 20%로 올린다. 1701년에는 인도산 면직물 수입을 전면 금지하는데 이를 calico acts 캘리코법이라고 한다. 1721년에는 인도산 면직물을 착용하는 것 조차 법으로 금한다. 1772년은 수입면직물에 대한 거부감이 극도로 높았던 해이다. 밀수한 인도 면직물을 집에 소지했다는 이유로 감옥에 갇혔다는 기록이 있다.

인도산 면직물 수입에 대한 반발은 영국에 국한되지 않았다. 프랑스에서는 비단, 양모 업자가 반발했고 이에 1686년 인도 면직물 수입을 금지한다. 1726년에는 심지어 밀수업자를 사형(!)에 처하는 법을 통과시켰다. 섬유업이 발달했던 다른 나라도 상황은 같았다. 베네치아, 플랑드르, 프러시아, 스페인, 오스만 제국 또한 면직물 수입을 금하였다.

그런데 영국에서 특별한 일이 벌어진다. 바로 산업혁명이다. 산업혁명 기간 영국 면직물 산업의 생산성이 폭발한다. 공산품이 경쟁력을 가지게 되자 서서히 자유무역을 주장하는 사람들이 생기기 시작한다. 이 시절 영국은 아담스미스와 리카도가 활동하던 시절이기도 하다. 지금은 경제학자로 알려졌지만 리카도는 정치인으로 활동했다. 그리고 평생을 자유무역을 수호하는데에 바친 인물이다.

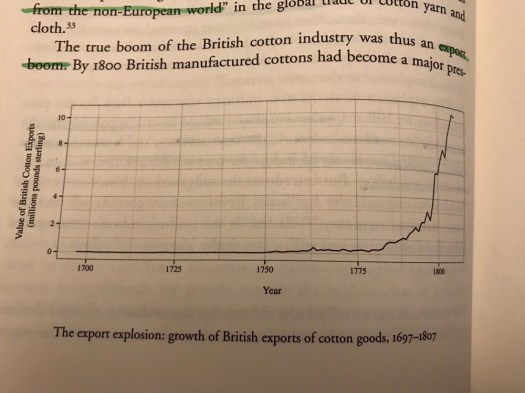

영국 국회는 1774년 캘리코법을 폐지한다. 그리고 영국 면직물 산업은 바로 수출 붐을 맞이한다. 아래 그림을 보면 캘리코법 폐지 이후 면직물 수출은 기하급수적으로 성장한다. 17세기 후반이 되면 영국 면직물 생산의 61.3%를 수출하는데, 이게 자유무역으로 태세전환한지 20여년 만의 일이다.

오늘은 주로 팩트 나열 위주로 전개해봤다. 이 연재를 얼마나 할지는 모르겠지만, 계속 하게된다면 팩트에 더해서 면화산업을 중심으로 자유무역과 보호무역 논쟁, 산업혁명과 생산성 이야기, 제국주의에 대해 고민해본 이야기도 해볼 생각이다.

참고로 아래에는 지금까지 쓴 이야기와 (하게 된다면) 이어서 쓸 이야기 목차.

목차

작년 오늘 포스트. 페북이 알려주길래 봤는데, 지금이 오히려 시의적절하다.

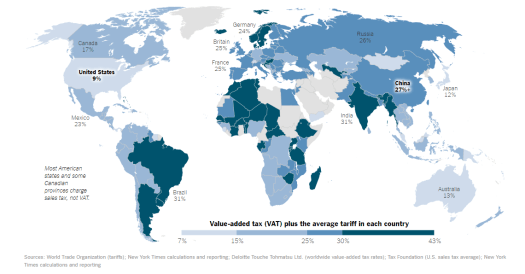

관세와 부가가치세, 무역전쟁, 그리고 차트 (2017년 3월 9일자)

국경세 논의는 이미 물건너 간 것 같고 (트럼프가 이해하기 어렵다고 싫어했고, 세제 개편도 작년에 끝났다.) 지금은 단순하게 관세 부과로 가는 분위기…

Paul Volcker (1927 – )

지난번 책소개에 이어서 Empire of Cotton 일부 요약해본다.

지난번 포스트 링크

1498년, 바스코 다가마가 인도 캘리컷을 발견(?)했다. 이후 국제 무역은 완전히 달라졌다. 포르투갈은 희망봉을 거치는 아시아 직항을 뚫었고, 이는 오스만 제국을 통하지 않고 유럽으로 후추와 면직물을 들여올 수 있다는 의미이다.

포르투갈이 먼저 아시아 루트를 개척했다. 이후 네덜란드와 영국이 아시아 무역에 뛰어들었다. 포르투갈이 서서히 쇠퇴하는 동안 네덜란드와 영국이 (joint stock company를 통해) 아시아 루트의 주도권을 잡았고, 네 차례 영란전쟁을 거치며 아시아 지역의 제해권이 어느정도 정리 되었다.

네덜란드가 (간신히) 인도네시아 지역의 후추를 지키는 동안 영국은 인도양을 손에 넣었다. 18세기에 이르면 영국은 동인도 회사를 통해 인도의 무역을 독점한다. 특히 인도의 면직물 calico는 세계적인 경쟁력을 가진 특산품이었고 영국의 상인들에게 부를 가져다 준다.

구체적으로 영국의 무역로를 보자면 이렇다. 영국은 동인도회사를 통해 면직물을 독점으로 산다. 면직물을 동남아시아에 팔아서 향신료를 구입한다. 그리고 일부는 유럽 내수용으로 가져오고, 또 서아프리카에서 부족장들에게 팔고서 노예를 사온다. (물물교환)

그리고 그 노예는 남아메리카와 캐리비안의 플랜테이션에 투입된다. 그리고 그 플렌테이션에서 환금성이 높은 작물을 키운다. 설탕, 쌀, 담배, 염료를 재배하는데에는 대규모 인력이 필요하다. 유럽의 상인들은 아프리카의 족장들에게 면직물 (또는 총기)을 대가로 노예 사냥을 요구한다.

어쨌든 이렇게 인도산 면직물은 영국 무역의 중심이 된다. 1766년에 이르면 동인도 회사 수출의 75%가 면직물이다.

동인도회사가 수익을 올린 방식은 철저히 독점에 의존했다. 인도인들은 영국 동인도회사를 제외하고 자유롭게 물건을 팔 수 없었다. 수탈로 인도인의 수익 분배는 급감한다. 한 자료에 따르면 17세기 후반 면직물의 매출의 1/3을 먹었지만, 그 비율은 18세기 후반에 이르면 6%로 떨어진다. 한때 면직물 교역으로 번성했던 인도의 구자라트, 뱅갈지역은 빈곤한 도시로 전락한다.

사실 면제품이 가진 여러 장점에도 불구하고 유럽인들은 면화를 상당히 늦게 알게되었다. 유럽 기후는 목화재배에 적합하지 않다. 목화를 키우기에는 너무 춥고 습하다.

중세 시절의 유럽인들은 나무에서 솜이 자란다는 걸 믿지 못했다. 심지어 인도에 가면 나무에서 양이 자란다는 상상까지 했다. (아래 참조)

(중세 유럽인들 목화나무 상상도)

인도산 면직물이 서서히 보급되면서 유럽 상류층 사이에서 큰 인기를 끌게된다. 이전까지 유럽 섬유산업은 마직류천 (linen)과 양모가 전부 였다. 그런데, 인도산 면직물이 들어오면서 섬유 생산업자들은 큰 위협을 느끼기 시작한다.

애구 오늘은 분량 조절에 실패했다. 좀 길어져서 보호무역 내용은 다음으로 연기.

목차

상복도 있는 편. 2015년 퓰리쳐상 역사책 부문 최종 후보였고, 같은 해 뉴욕타임스 올해의 책으로 선정되기도 했다. 그치만 일반 독자를 대상으로 한 책인가는 좀 의문인데, 빼곡히 들어찬 각주와 사료들이 비전공자들을 다소 질리게 하는 감도 없잖아 있기 때문이다. (주석이 책 두께의 1/5 정도.)

책은 면화의 역사에 집중한다. 면화는 19세기의 꽃이다. 20세기 석유만큼 이나 중요한 commodity였다. 그리고 18~19세기가 현대적인 의미의 자본주의가 탄생한 시점이기에 면화를 살펴보는 일은 자본주의의 출발점을 돌아보는 일이다.

안타까운 일이지만 가치판단을 최종으로 미뤄둔다고 하여도, 그 시절 자본주의의 역사를 들여보다 보면 초기 자본주의/산업화의 불편한 진실을 마주하게 된다. 제국주의, 노예 산업, 아동착취 등등.

이 책의 저자는 의도적으로 초기 자본주의를 ‘war capitalism’이라고 이름짓는다. 역사에서 이 시기는 일반적으로 mercantilism 중상주의 시대라고 불리운다. 또한 저자는 그시대의 엘리트 (또는 자본가들) 을 중심으로 역사를 살펴본다. (노동자가 아니라!)

경제사는 생각보다 빠르게 트랜드가 바뀌는 동네이다. 짧게는 5년, 길게는 10년 사이에 역사를 읽는 해석이 완전히 뒤집힌다. 그중에 하나가 산업혁명이다.

산업혁명은 오랫동안 노동자 계급 형성이라는 관점으로만 읽혀왔다. 이러한 분위기가 반전 된건 2008년 금융위기 이후. 도대체 자본주의는 어디서 왔고 자본가들은 정말 필요악인가? 아니면 영웅인가? 경제사가들도 그러한 질문들을 던지기 시작한다.

그렇다면 왜 면화일까? 자본주의의 태동, 그리고 국가적인 노예 무역은 설탕과도 연계 되어있다. 하버드의 신진 경제사학자 Sven Beckert가 말하기론 설탕 무역은 면화와 달리 global network를 구축하는 데에는 한계가 있었다고 한다.

책 소개는 이정도로 하고 다음 포스팅은 초기 영국 면화 산업과 보호무역에 대해 가볍게 썰을 풀어볼까 한다.

목차

기사는 아주 새로울 건 없지만, 비유가 재미있어서 공유. 연준 의장들의 금리 인상을 젠가와 유사한 kerplunk에 비유했다.

The Fed and the markets – Jerome Powell’s game of Kerplunk (the Economist, 2월 28일자)

그러니까 젠가로 치면, 옐런은 다섯 번 연속으로 블럭을 뺐는데, (5차례 금리 인상) 파월은 그정도 기회가 없을 것 같다는 이야기.

자연실업률, 바꿔말하면 NAIRU (non-accerlating inflation rate of unemployment) 는 거시 경제에서 항상 뜨거운 논쟁의 중심인데, 그럼에도 진짜 완전 고용 실업률이 어떻게 되는지는 아는 사람이 없다. 옐런은 솔직히 모르겠다고 했다. 지적 겸손은 존경받아 마땅하다.

정말 파월이 하나씩 블럭을 빼다보면 갑자기 인플레가 오는 시점이 오려나?

얼마전에 (미국) 라디오에서 인플레에 대한 우려가 over-rated 되었다는 의견을 들은 적이 있다. 그런가? 사실 아무도 모르는 거지. 학자들이 예언가도 아니고.

그러고 보면 연준의장은 참 어려운 직업이다. 누구도 모르는 자연실업률 측정 실험을 손수 진행하니 말이다. 젠가 블럭 하나 잘못 뺐다가는 경제학 교과서에 대대로 이름이 남을 텐데.